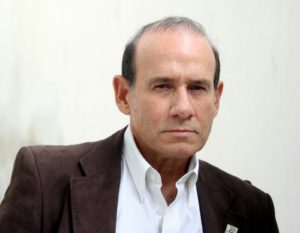

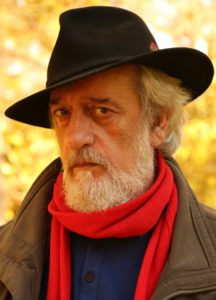

Heberto Gamero Contín

Del libro «Cuentos de parejas y otros relatos»

Mi mujer es una obsesionada por la limpieza, incluso cuando estamos de viaje

se desvive por tener todo en orden y pasar la punta de sus dedos sobre el

televisor o la mesa de noche o sobre cualquier superficie plana o curva para

luego mirárselos, fruncir el ceño, poner cara de asco y decir esto está sucio.

No hablemos de cuando me dispongo a escribir unas cuantas líneas.

Seguíamos en Madrid ?a veces no la incluyo en los cuentos porque es el

único sitio donde me siento realmente libre y aprovecho para hacer de las

mías, para mentir y hacerle muecas mientras me río a carcajadas de sus dedos

sucios y del pelo que encontró en el lavamanos que, aunque no son míos

porque soy medio calvo, me endilga los más cortitos, y porque tiene la

costumbre de culparme de cuanta basura encuentra en su camino?. Lo cierto

es que seguíamos en Madrid (dejamos el hotel donde previamente habíamos

llegado porque las alfombras del pasillo estaban manchadas) y alquilamos un

apartamento mínimo con una terraza también mínima separada de la salita por

una robusta puerta de cristal anti ruidos. Era pequeño pero hermoso, un ático

con una vista excepcional a los jardines de Sabatini. Estar en el último piso me

daba cierta sensación de paz y tranquilidad que no había vivido en otros de

mis viajes a España. Sin vecinos en el piso de arriba y unos simpáticos viejitos

al lado (que parecían como fantasmas porque no se les escuchaban ni los

pasos ni los estornudos ni cuando salían al pasillo a tomar el ascensor; el

portero nos dijo que eran sordos). Así que esperaba tener una grata estadía y

por fin terminar ese libro que ya me tenía de cabeza y que en algún momento

pensé ponerlo en el suelo para que mi mujer, máquina devoradora de todo lo

que no esté estrictamente en su lugar, lo tirara a la basura sin siquiera ver si se

trataba de uno de mis escritos, un trabajo que para ella produce abundante

basura: papeles rotos, correcciones desechas, grapas como agujas, clips

desprendidos y todo ese horror que puede producir un escritor que no se

decide por tal o cual argumento y escribe, copia, lee, corrige y bota; y venga a

escribir, a leer, a copiar y a botar de nuevo, veinte, treinta veces hasta que el

maldito relato tome forma y alguien lo pueda leer. Y en ese intemporal

espacio de tiempo la escoba golpea las puertas, las patas de los muebles, las

paredes y cuanta cosa genere un sonido, cualquier sonido, que me pueda

molestar porque ella no resiste que me encierre cinco horas en la mañana y

cinco horas en la tarde-noche (ojala y fueran más) a trabajar en mi estudio, no

porque esté escribiendo específicamente, me niego a creer, sino porque sabe

que estoy generando basura y que cuando termine no la recogeré y ella tendrá

que hacerlo porque no puede dormir si sabe que mi estudio está lleno de

papeles, clips, grapas y demás monstruos que para ella se desplazan como

figuras tenebrosas por la casa, sobre todo en la noche cuando duerme y

vívidamente siente su presencia: las ve, oye sus pasos y tiene que levantarse a

limpiar los restos de mi trabajo. Y yo no lo hago no porque no quiera (me he

ofrecido cientos de veces a limpiar mi estudio y a dejarlo como si nada, pero

no me lo permite, ¿por qué?, porque tú no sabes limpiar, ensucias más de lo

que limpias, deja que yo lo hago) sino por eso, porque no me deja, y mejor

que no insista porque si lo hago corro el riesgo de quedarme sin cena o sin

postre o sin el té antes de acostarme: un precio muy alto por algo que bien

podía permitir que ella haga si tanto le obsesiona el tema. No me importaba

que ella ordenara y limpiara mi escritorio. Ya me había acostumbrado a perder

media hora todas las mañanas buscando la pluma, las hojas blancas, la

engrapadora y demás herramientas. Lo que se me hacía inaguantable era la

escoba contra las patas de los muebles, pero no más que el ruido de la

aspiradora que parecía tener un amplificador en el motor y todo respondía a

que la enchufaba justo al lado de mi puerta y desde ahí limpiaba todo el

departamento con un cable superlargo que compró con desespero una vez que

lo vio exhibido en una de esas ferreterías que venden de todo y que yo vi

(porque andaba con ella; en contra de mi voluntad pero andaba con ella) y

pensé que lo usaría para conectarse desde la cocina o un sitio lejano de mi

oficina para no molestarme (qué ingenuo), pero no: me salvó la puerta, si no

hubiese sido por la puerta de mi estudio estoy seguro de que la habría

enchufado dentro, lo juro, porque pareciera que odia que escriba, o que no esté

pendiente de ella todo el día o, ¡eso es!: está consciente de que estoy

generando basura y eso la mata, le corta la respiración, le obnubila el cerebro.

Sí, ahora estamos en este bello apartamento de Madrid con vista a los

jardines de Sabatini. Silencioso, pequeñito y con una terracita de lo más cuchi

donde apenas caben dos personas y una doble puerta corredera nos separa de

cualquier ruido que pueda llegar de la calle (aunque es difícil que el ruido de

la calle llegue hasta aquí por la sencilla razón de que estamos en un sexto piso

y no es una calle como tal, sino una peatonal por donde solo transita gente

riendo, caminando, mirando escaparates o buscando algún bar donde tomar

una copa de vino, ignorantes del pobre hombre que unos metros más arriba

pretende escribir un par de líneas sin ser atormentado por el tac-toc-toc-tac de

las escobas o de la barra de la aspiradora dándose de golpetazos con cuanta

cosa encuentra.

Está sucia, fue lo que dijo cuando salió a la pequeña terraza a recoger dos

(juro que solo eran dos) hojas secas que estoy seguro habían caído hacía un

momento porque unos minutos antes yo me había acercado a contemplar los

jardines de Sabatini y había visto la terracita totalmente limpia (también lo

juro). Allí se quedó un rato pasando el trapo por la baranda del balcón. Respiré

profundo, me acomodé en una esquina del saloncito y comencé a ordenar mi

trabajo. De pronto escucho que mi mujer golpea con insistencia el cristal

desde fuera de la doble puerta de la terraza. Quedé inmóvil. Mi maleta todavía

estaba sobre la cama sin abrir.

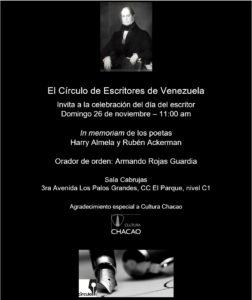

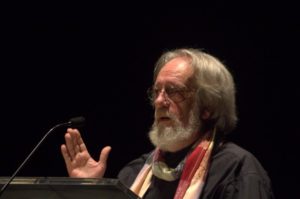

Heberto Gamero. Destacado narrador venezolano con una amplia obra publicada. Fundador de FAEC, Fundación Aprende a Escribir un Cuento. Miembro del Consejo Consultivo del Círculo de Escritores de Venezuela