Karina Miñano es poeta, escritora, conferencista y experta en Márketing Digital. Máster en Escritura Creativa por la VIU de Valencia y Especialización en enseñanza de escritura creativa en la Universidad de Alcalá (España). Su obra abarca poesía, relatos y novelas, destacando Remolino de sueños (2021), que aborda la lucha por la educación de niñas refugiadas afganas. Su poema «Mutilada», sobre la MGF, fue premiado en España en 2019. Dirige el programa de poesía Por debajo de la pluma y publica en blogs y antologías. Mientras el roble cede a la noche es su primer libro de poesía, donde explora temas profundos desde la intimidad de su alma.

¿Qué te motivó a escribir el poema Mutilada, de qué trata?

Mutilada aborda la mutilación genital femenina (MGF) en niñas desde la infancia hasta la adolescencia. Surgió mientras escribía mi novela Remolino de sueños y me encontré, casi por azar, con una noticia sobre esta práctica. Investigué más, leí testimonios de mujeres que la habían sufrido y no pude permanecer indiferente. Aunque respeto las culturas distintas a la mía, no puedo ignorar el dolor que esto ha causado y sigue causando a miles de niñas y mujeres en el mundo. No ocurre solo en Medio Oriente; también sucede en América, Asia y Europa. Se estima que 600 mil mujeres que viven en Europa han sido sometidas a la MGF y 180 mil niñas corren ese riesgo. Muchas veces, desde el privilegio, desconocemos estas realidades. Yo no quise ser ajena.

¿Cómo fue el proceso de creación de Remolino de sueños y qué esperas que los lectores se lleven de esta historia?

El proceso comenzó sin que yo lo supiera en 2004, cuando llegué a Europa y me encontré con una fuerte presencia musulmana. Quise comprender más allá de los estereotipos, así que leí, observé y busqué testimonios de mujeres musulmanas sobre sus vidas, sus ambiciones y limitaciones. Años después, una charla TED de una médica afgana que desafiaba al Talibán para educar a niñas me impactó profundamente. Así nació Latifah, la protagonista de mi novela, y su lucha por llevar educación a las niñas de los refugios.

Remolino de sueños retrata el choque cultural desde la mirada de una mujer que, al volver a su país, ya no encaja del todo. A través de ella, exploro la relación entre identidad, cultura y educación. Ojalá los lectores se lleven una mayor empatía hacia las mujeres refugiadas y comprendan que la educación no solo abre puertas, también siembra sueños. Es una forma concreta de colaborar con el cambio.

Antes de dedicarte plenamente a la escritura, trabajaste en periodismo y comunicación. ¿De qué manera esas experiencias han influido en tu trabajo literario?

Desde niña tuve una relación íntima con las palabras. Recuerdo a mi abuelo leyendo el diario El Comercio, y yo, sin saber muy bien por qué, empezaba a escribir mis propias historias y reflexiones. Leía crónicas periodísticas que me atrapaban por su humanidad, por la forma en que convertían la realidad en relato. Esa fue mi primera escuela.

Luego, ya en el periodismo, la urgencia de los hechos me alejó un poco de lo artístico, pero me dejó algo valioso: la capacidad de observar, de escuchar, de captar lo esencial en medio del ruido. Al llegar a Europa, todo eso que había acumulado, las historias reales, el amor por las palabras, el deseo de entender lo que duele, encontró su cauce. Y escribí, por fin, desde ese lugar donde la vida y la literatura se tocan.

¿Qué significa para ti vivir y escribir en los Países Bajos, un contexto cultural tan distinto al de Perú?

Es una pregunta que me acompaña desde hace años. Cuando vivía en Perú, mi vida giraba en torno a lo inmediato: los hechos, la urgencia, la realidad sociopolítica. Al llegar a los Países Bajos, descubrí otro ritmo, otras formas de mirar el mundo. Encontré espacios de calma y oportunidades que tal vez no hubiera tenido en mi país en ese momento.

Vivir aquí me permitió transformar lo que era solo un pasatiempo en una vocación profunda. Claro que el contexto influye: el entorno se convierte en un personaje más, con sus silencios, sus paisajes y sus modos de ser. Pero nunca escribo desde el olvido. Llevo conmigo la mirada que se formó en Perú, y esa distancia me da una perspectiva valiosa: puedo comparar, comprender y relatar desde el cruce de dos mundos. Ese entrelugar es, también, mi voz.

Has participado en la traducción de literatura hispana al neerlandés. ¿Cuál consideras que es el mayor reto y el mayor aporte de esta labor?

Sí, te refieres a mi trabajo temporal como asesora del Fondo de Literatura Neerlandesa. En esta labor, leo y evalúo obras de autores hispanohablantes para determinar su calidad literaria y su potencial para ser traducidas al neerlandés. El mayor reto, sin duda, está en las particularidades lingüísticas y culturales. Recuerdo, por ejemplo, una novela muy atractiva escrita en un registro local tan marcado que resultaba casi ininteligible sin un contexto profundo o incluso un glosario. Para un traductor, eso representa un desafío enorme: trasladar no solo el significado, sino también el tono, la musicalidad y la intención del original.

El mayor aporte de este trabajo es abrir camino a voces hispanas en un mercado lector como el neerlandés, exigente pero receptivo. Cada libro que logra cruzar el idioma y el contexto es un puente más entre culturas.

¿Cómo ha sido tu experiencia con “Por debajo de la pluma” y la comunidad que has creado en “Cuéntame un libro”?

Le tengo un cariño especial a Por debajo de la pluma. Es un espacio que me permite conversar sobre mis poetas favoritos y descubrir nuevas voces junto a colegas del mundo literario y artístico. Es, sobre todo, un lugar de diálogo y aprendizaje.

Conocí a la comunidad de Cuéntame un libro a partir de una entrevista sobre mi primera novela, Remolino de sueños. A partir de ese encuentro, se formó una relación entrañable con sus fundadores, Claudia y Gonzalo. Pronto noté que la poesía tenía poco espacio dentro de las entrevistas, y así surgió la idea de crear un programa centrado en poesía.

Desde entonces, me he enfocado en autores que marcaron una ruptura estilística o renovaron el lenguaje poético. Conversar sobre sus trayectorias es también una forma de aprender y de compartir ese aprendizaje. El objetivo es doble: acercar la poesía a un público más amplio y, al mismo tiempo, inspirar a quienes están empezando a escribir.

Cada sábado compartes poesía en redes sociales. ¿Cómo ha cambiado tu relación con la poesía a través de estas plataformas digitales?

Lo que más valoro de las plataformas digitales es la posibilidad de compartir. Durante mucho tiempo leía poemas que me conmovían profundamente, pero no tenía con quién comentarlos. Empecé casi por intuición, publicando versos que me habían tocado, con la esperanza de que otros sintieran algo parecido.

Han pasado casi seis años desde ese primer intento, y hoy Sábados de poesía se ha convertido en un espacio íntimo pero abierto, donde la poesía circula, se escucha y se vuelve conversación. Mi relación con la poesía no ha cambiado en esencia, pero sí se ha vuelto más generosa: ya no solo leo para mí, también leo para los demás.

Tu primer libro de poesía Mientras el roble cede a la noche se publicó recientemente. ¿Qué temas o emociones predominan en esta obra?

Mientras el roble cede a la noche nace del cuerpo, pero también de lo que no se ve, como la sombra, el silencio, lo que quedó sin nombrar durante mucho tiempo. Habla del duelo, de la pérdida, de la reconstrucción lenta tras una etapa que se rompe. Sinceramente, son poemas que no busqué escribir; llegaron después de haber vivido lo que necesitaba ser dicho.

Siempre he sentido que la poesía aparece cuando ya no basta con explicar. Es un espacio donde lo vulnerable encuentra forma. Como decía Pizarnik, “la poesía es el lugar donde todo sucede”. En ese lugar escribí, no desde la certeza, sino desde el temblor. No busco respuestas, solo una voz que acompañe.

Mientras el roble cede a la noche habita esa fisura entre lo que se fue y lo que aún resiste. Ahí donde la palabra empieza a sanar, sin prometer alivio.

Además de la escritura, también eres profesora de escritura creativa. ¿Qué enseñanzas o consejos sueles destacar en tus talleres?

Sí, estoy convencida de que para enseñar escritura no basta con escribir: hace falta una estructura clara y una base pedagógica sólida. Por eso me formé como profesora de escritura creativa en la Universidad de Alcalá. Esa formación me permitió diseñar cursos bien estructurados y, sobre todo, ofrecer una retroalimentación respetuosa y útil, que ayude a cada persona a avanzar desde su voz y sus propias intuiciones.

En mis clases intento destacar siempre lo que funciona y lo que puede funcionar aún mejor. Actualmente tengo un curso activo en la plataforma Savia, Poesía para sanar, pensado para quienes buscan un primer acercamiento a la poesía o un espacio íntimo donde ponerle nombre a lo que duele. Escribir no cura, pero puede acompañar. Y a veces, eso basta.

El curso nace de mi propia experiencia, y como todo lo que me ha servido, decidí compartirlo. Pronto también ofreceré dos nuevos cursos: uno sobre construcción de personajes y otro centrado en narrar nuestra historia personal.

En tus conferencias has hablado sobre César Vallejo y su conexión con Hemingway. ¿Qué te atrae particularmente de esos dos autores?

Ambos, Vallejo y Hemingway, me interesan por razones distintas, pero complementarias. En Vallejo me conmueve su capacidad para nombrar el dolor humano desde una lengua reinventada, quebrada, profundamente suya. En Hemingway admiro su precisión, su economía expresiva, esa manera de decir tanto con tan poco.

Lo que me atrajo a explorarlos juntos fue el hecho de que, siendo tan distintos en estilo, compartieron una misma época convulsa, un mismo compromiso con el sufrimiento humano, y un cruce inesperado en la guerra civil española. Vallejo escribió España, aparta de mí este cáliz, y Hemingway Por quién doblan las campanas; dos obras que miran la misma tragedia desde ángulos distintos, pero con la misma urgencia ética.

Me interesa pensar ese cruce no solo como coincidencia histórica, sino como diálogo literario y humano. Debo mencionar que la conferencia Cuatro poetas con Hemingway es una iniciativa que llevamos cuatro escritoras. Son cuatro poetas y su relación con Hemingway. Abordamos esta relación en las conferencias no para compararlos, sino para tender puentes: entre idiomas, entre estilos, entre visiones del mundo.

Tu formación en comunicación y marketing digital parece complementar muy bien tu carrera literaria. ¿Cómo aprovechas esas habilidades para difundir tu obra?

Para ser honesta, aún estoy aprendiendo a aplicar mis conocimientos en comunicación y marketing digital a mi propio camino literario. En el ámbito profesional, he trabajado en entornos muy estructurados y corporativos, con objetivos claros y equipos definidos. Pero cuando se trata de mi obra, esa estrategia se vuelve más personal, y a veces más difícil de ejecutar.

Lo que sí he hecho es concentrarme en crear contenido con sentido, más que en promocionar por promocionar. Creo que la difusión es importante, pero más importante aún es llegar a quienes realmente quieren escuchar. Estoy en ese proceso: buscando un equilibrio entre lo que deseo compartir y la mejor forma de hacerlo llegar, sin perder autenticidad.

¿Qué proyectos o sueños literarios tienes para el futuro que te gustaría compartir?

Tengo tres libros en marcha. Dos de poesía que ya están escritos y ahora descansan en ese tiempo necesario antes de volver a mirarlos con otros ojos. Y una novela que empecé en 2019 y que me espera para ser concluida con la calma que merece.

También espero seguir escribiendo artículos para Círculo de Lectores Perú, una casa que me permite reflexionar sobre poesía y literatura desde un lugar íntimo y libre. Estoy terminando mi sitio web, y sigo compartiendo relatos en los blogs literarios Liberemos las palabras y Papeles encontrados. Más que proyectos, son hilos que siguen latiendo en mi día a día. Y mientras sigan latiendo, seguiré escribiendo.

Tres poemas de Kariña Miñano

Grito

Anónimas miradas rozaron a mi bebe.

¿Dónde está?

Duerme en el capullo de la oruga entre

sueños que el olvido desteje.

Pintaron miedo en mi niña.

¿Descansa?

Enroscada en la crisálida,

a punto de despertar.

Alimentaron amargura a mi niña adolescente.

¿Qué hace?

Contempla sus escamas frente

al espejo que guarda su muda.

La arrojaron al abismo de joven

¿Volvió?

Emergiendo, bate sus colores del estómago al corazón.

¿Dónde está la mujer?

Sosteniendo la puerta para que salgamos todas.

Y juntas, en su garganta, desatar el recuerdo.

Nos nacemos del crujido de las alas,

desde la cuna, hasta la herida.

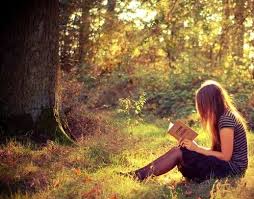

Amalgama desnuda

Lentitud.

Me perderé

entre la desnudez de los árboles de invierno,

despacio hasta el centro,

dedos, talón, talón, dedos.

Será el rastro un camino de blusas, abrigos, dermis

sobre ramas, hojas secas, barro, charcos de agua.

El esternón despojado, como ellos.

Inmersión.

Injerida en medio de los troncos

el silencio dará la señal,

viento reposado, silbidos desde las copas.

Aceptada,

pisaré firme los pétalos descompuestos

que alfombran el suelo

endurecido por el frío.

De mis pies brotarán

raíces para incrustarse en la tierra

tocar las perpetuas cepas de los demás,

absorber sus virtudes.

Amalgama.

Por fin, me quedaré inmóvil

los brazos desplegados,

la cara en el cielo, el azul en los ojos.

Corteza somera me envolverá tres veces.

No sentiré algidez.

Seré albura joven.

Percibiré la médula empujando energía por mi cuerpo

Transformaré una nueva yo,

mi pecho quemará de satisfacción

mientras mis piernas se llenan del vigor lozano.

Calma.

Respiro.

Será un día soleado de invierno,

en febrero.

Un día que ya empiezo a recordar.

Impalpable (del libro Mientras el roble cede a la noche)

qué ganas de acariciar su rostro

hacerle la vida una burbuja

ya no me mira

ya no se mira

qué ganas de llorar con ella

secar su llanto de sombras

ya no me sonríe

ya no se sonríe

qué ganas de alumbrar sus noches

dibujarle sueños eternos

ya no me habla

ya no se habla

qué ganas de apreciar su sonrisa

reflejársela llena de luz

ya no se arregla

ya no se importa

ya no la veo