Por Heberto Gamero Contín

Del libro Dos regalos

Sabía que no me iban a dejar ir solo. Mi papá lo único que

hace es regañarme y mi mamá me sobreprotege como si yo fuera un niño de pecho.

Así es que decidí hacerlo solo. Preparé mi morral y muy temprano, aún a

oscuras, cogí la plata que tenía ahorrada, otro poco de la cartera de mi mamá,

un mapa, una botella de agua y salí de la casa sin que nadie se diera cuenta.

Palpé el fondo de mi morral y sí, allí estaban, cómo podría olvidarlos. Ya

tenía cédula de identidad, pero no era suficiente para salir del país y todo

eso. No sería fácil, lo sabía, pero no podía quedarme de brazos cruzados sin

comprobar que lo que decían era mentira y renunciar a la ilusión de su firma en

mis libros. Caminé hasta la parada de autobús y esperé durante largo rato. Un

hombre leía el periódico. Alcancé a ver los titulares de primera página. De

nuevo trague grueso. Ayer, cuando me enteré de la supuesta muerte del Gabo, se

me revolvió el estómago y ya no pude seguir comiendo. Qué te pasa, me preguntó

mamá cuando me levanté de la mesa sin haber terminado de cenar. Déjalo, dijo

papá con su permanente y endemoniado carácter, es un pendejo, sólo le interesa

leer. Y la noticia seguía nublando todo lo que me rodeaba. Me fui a mi cuarto y

me paré frente a la ventana. Llovía, pero no era agua lo que caía del cielo,

eran rosas y mariposas amarillas de diferentes tamaños, texturas y tonos. Lo

cubrían todo: lo que estaba fuera, al alcance de mi vista, y también lo que no

podía mirar, lo que se revolvía dentro de mí. Mis ojos pardos se volvieron

amarillos y ya no pude distinguir la diferencia entre la lluvia y los colores

detrás de la ventana. Me acosté y cubrí mi cara con la almohada. ¿Lloré, grité?

No lo recuerdo. Tal vez lo hice y no lo recuerdo. Recuerdo sí con claridad mi

decisión de hacer algo, de perder el miedo y buscar eso que no sabía qué era,

eso que agitaba mi mente y zarandeaba mi cuerpo: una simple firma, tal vez. Le

pregunté al chofer del autobús si llegaba al terminal de La Bandera y me dijo

que sí. Me senté solo en la última fila. Tenues rayos de luz comenzaban a

asomarse por los cerros de Petare. Luego saqué del morral uno de sus libros e

intenté leer. Los había leído muchas veces, desde que era muy niño y ya había

superado la etapa de Blanca Nieves, La cenicienta, Caperucita roja y otros

clásicos infantiles… Mi amor por la lectura se la debo a él y sólo a él. Me

acompañaba cuando mi papá llegaba tarde en las noches y mi mamá, siempre

cansada, nunca tenía tiempo para otra cosa que no fuera cocinar y esperar que

llegara el agua para lavar la ropa y fregar los trastos, nunca para leer.

Apenas leí la primera línea de uno de sus cuentos recordé lo que decían las

noticias y no pude seguir leyendo: mi garganta se anudó y tuve que cerrar el

libro. Me quedé con él entre las manos, acariciando su lomo y mirando por la

ventana. Cuando llegamos al terminal de autobuses le pregunté a un señor

sentado sobre su maleta dónde se compraban los boletos para Colombia. Él me miró

de arriba abajo y señaló con la boca hacia un pasillo donde había mucha gente

haciendo cola tras una fila de pequeñas ventanillas. Me paré detrás de una

señora que llevaba una rosa amarilla en la solapa de su blusa negra (tenía un

aire a la tía Antonieta) y le pregunté si en esa cola se compraban los boletos

para Colombia. ?Para qué parte ?me preguntó. Temeroso de revelar mi destino le

dije: ?Colombia, cualquier parte de Colombia. Ella, al verme solo, imagino, me

miró con cierta reserva y respondió con marcado acento colombiano que sí, que

los vendían para muchas ciudades de Colombia: Maicao, Río Hacha, Santa Marta…

También podía salir de Venezuela por San Antonio del Táchira, Cúcuta,

Bucaramanga… Presté mucha atención a todas aquellas ciudades pero ninguna

coincidía con mi destino. Cierto temor comenzó a llenarme el pecho. Le di las

gracias y pensé que la vendedora de boletos me daría una información más

detallada. La cola era larga, no había aire acondicionado y avanzaba con

lentitud. Finalmente tocó mi turno y, ansioso, le hice la misma pregunta a la

mujer tras la ventanilla. ?¿Adónde quiere viajar? ?preguntó de forma directa y

contundente. Entendí que estaba atareada y no tenía tiempo que perder y menos

con un mocoso de mirada perdida al que no le salían las palabras. No había

alternativa, me dije, tenía que decírselo si quería que me vendiera un boleto,

pero no le diría la ciudad exacta, por si mis padres o la policía me daban por

perdido y me encontraban antes de lograr mi meta. ¿Qué hacer? Me puse a un lado

de la cola y saqué el mapa de mi morral. Pude ver que la ciudad más cercana a

mi destino era Santa Marta, a menos de cien kilómetros de Aracataca. ?Santa

Marta ?le dije sin titubeos. ?Su cédula. Le entregué mi cédula.

?¿Representante? ?No, viajo solo. ?Permiso para viajar. ?Eh… no tengo… se me

perdió… pero yo tengo permiso de mi ma… ?Es menor de edad. No puede viajar sin

permiso. Siguiente. ?No, espere, mire, le puedo regalar un libro de García

Márquez que tengo repetido. ?Siguiente ?insistió la mujer mirando al próximo en

la cola. Me eché a un lado y me recosté de la pared. Ya eran las doce del medio

día y no había comido nada. Salí del área de las taquillas y compré una arepa y

una malta. Busqué un banco y me senté a pensar. Tal vez si leía algo. Saqué de

mi morral Doce cuentos peregrinos y de nuevo, al abrir el libro, un puñado de

rosas amarillas cayó de sus páginas. Una vez más se nublaron ante mis ojos y

tuve que conformarme con el recuerdo de los niños que para Navidad pidieron un

bote de remos, con el verano infeliz de aquella señora o con el dedo

ensangrentado de Nena Daconte. Pasaron las páginas, las flores y regresé a la

taquilla. La cola había disminuido y era otra la persona que atendía tras la

ventana. Esta vez un muchacho no mucho mayor que yo, tal vez de dieciocho años

o poco más, me miró y luego miró a los lados. Sí, vengo sólo, le dije, soy

menor de edad, no tengo permiso para viajar y tengo algo muy importante que

hacer en un pueblo que queda cerca de Santa Marta, Colombia. ?Lo siento mucho

?dijo el muchacho, pero sin permiso no puedo venderte el boleto. ?Pero, tengo

que ir… no entiende… dicen que alguien murió y… ?No puedo. Apenas tengo una

semana trabajando aquí. De nuevo me eché a un lado, puse mi pesado morral en el

suelo y me dije que si Florentino Ariza había tenido la paciencia de esperar

toda una vida por la mujer que quería, yo podía esperar unas horas, incluso

días, hasta poder embarcarme en un autobús que me llevara a Colombia. La tarde

comenzaba a caer. Los edificios alrededor del terminal de pasajeros tapaban los

rayos del sol y el ocaso se precipitaba a más velocidad que de costumbre. A

veces pienso que estas cortas metáforas se las debo a mi admirado maestro, y

hace que crezca mi amor por él. Porque… porque fue como un padre para mí,

porque siempre estaba allí, a mi lado, contándome historias, y yo lo escuchaba

y lo veía detrás del libro con sus bigotes blancos y su mirada bonachona

rebosante de destellos amarillos… Comenzó a hacer un poco de frío. Saqué mi

chaqueta del morral, me la puse y caminé entre los autobuses estacionados en el

terminal. Pregunté a alguien que pasaba dónde se estacionaban los que viajaban

a Colombia. Me dijo que por allá y apuntó con el dedo hacia el segundo carril.

Pensé que tal vez… ?Oiga, ¿viaja a Santa Marta? ?le pregunté a uno de los

conductores que fumaba frente a su autobús?. Puedo pagarle el boleto aquí

mismo. ?¿Qué edad tienes? ?Quince, pero todo el mundo dice que aparento más. No

tendrá problemas. No hablo, soy un chamo tranquilo, lo único que hago es leer…

Por favor. El hombre pareció pensarlo por un instante. ?No ?dijo?, voy lleno.

Caminé durante largo rato repitiendo la misma historia. Nada, mi cara de niño

me delataba más de lo que yo pensaba. Sentí hambre y me comí un perro caliente

y un refresco. Compré otro para llevar, por si acaso cierran más tarde y no

consigo viajar esta noche. De haber podido embarcarme en la mañana ya estaría

en la frontera, murmuré con desconsuelo… Lo cremaron. Eso es lo que dicen las

noticias. Cuando de verdad muera espero que no le hagan eso, es mejor que lo

entierren en una tumba donde la gente pueda visitarlo las veces que quiera;

dejarle flores, amarillas, como a él le gustan, leerle cuentos o pedazos de sus

novelas… Ahora voy a Aracataca con el propósito de encontrarlo allá, vivito y

coleando, riéndose del mundo porque todo fue producto de su imaginación y el

que murió en México no fue él sino otro cualquiera, uno que se le parecía

mucho, y el verdadero Gabo se encuentra allá, en Aracataca, meciéndose en un chinchorro

debajo de una mata de mango. Me verá venir de lejos. Le daré un abrazo. Le

entregaré mis libros para que los firme y me leerá uno de sus cuentos, como

cuando niño, como lo hace cada vez que lo necesito. Eso hará: me leerá uno de

sus cuentos. Un día de estos, podría ser. Me leerá ese cuento porque ya soy

grande y finalmente disparará, le dará un tiro al alcalde por los veinte

muertos que lleva encima y por todo lo que le ha robado al municipio. No, no es

la misma vaina, pensará el funcionario cuando, boca abajo, vea su propia sangre

formando una poza cerca de su cabeza. Pregunté a varios conductores y ninguno

se quiso hacer cargo del muchacho. Me fui al banco donde me había comido la

arepa, el morral de almohada, y me recosté un rato. Me mantuve con un ojo

abierto y otro cerrado, por si algún ratero, abundantes en la zona, se le

ocurría robarme. No encontraría nada de valor: algunos calzoncillos, un par de

franelas, el mapa, un pantalón y mis libros, mis queridos libros; eso sí me

dolería. Lo único que hace es leer a ese colombiano, decía mi papá cuando

llegaba tarde a la casa y me encontraba con un libro del Gabo entre las manos.

Déjalo, decía mi mamá, él no será un bruto como nosotros. Yo cerraba el libro,

apagaba la luz y después de un rato la prendía de nuevo y seguía leyendo a “ese

colombiano” que hubiese preferido tener de papá. Pero no lo era. En cierta

forma sí, porque era el que me contaba cuentos en las noches. Murió. Eso dice

la noticia. Pero yo no lo creo. Sigue conmigo, noche tras noche, contándome sus

historias, las que le contaban sus abuelos Tranquilina y el coronel Nicolás y

otras muchas que su imaginación recreaba. Papá no lo quiere. Lo culpa de mis

bajas notas. Pero eso no es verdad. Mis notas son normales: doces y treces. Lo

que pasa es que nunca entendió Cien años de soledad. Por eso no le gusta.

Intentó leerla dos veces y las dos veces la tiró a un lado. Cuando traté de

explicársela me dio un manotazo en la cabeza que casi me la rompe. No sirve,

dijo, abrió una cerveza y se puso a ver televisión. Algo similar dijo el primer

editor que recibió el manuscrito… Qué equivocado estaba. Así son las cosas: la

gente se equivoca, incluso los que más saben o los que creen saber más. También

las noticias se equivocan, mienten para vender más periódicos o subir el precio

de sus anuncios. Papá siempre lo dice. En eso estoy de acuerdo con él. No les

creo un pepino. ¿Que murió, que lo cremaron? No les da vergüenza engañar a la

gente de esa forma. No se dan cuenta de que es otra patraña del maestro, el realismo

mágico en su máxima expresión, ahora aplicado a sí mismo: el mismo autor como

personaje principal, fantaseando con su propia vida, o muerte, impresionándonos

con su creatividad y jocosidad. Afortunadamente nadie se fijó en mi morral, ni

en mí: un imberbe común y corriente, de pelo castaño, ojos pardos, piel más

morena que blanca, ni alto ni bajo, más bien bajo, callado, y con una cara de

pendejo que resalta a kilómetros de distancia; quién podría reparar en alguien

tan poco visible. Dormí un rato. Al despertar observé a otros que también

dormían en el pasillo lateral del terminal. Tal vez por falta de plata no

pudieron viajar, o llegaron tarde, o madrugan para estar de primeros en la cola

y asegurar sus boletos… Algunos borrachitos se acurrucan en una esquina

arropados con cartones y un perro famélico les sirve de guardián. Me comí el

otro perro caliente y me tomé el refresco. No podía quedarme ahí más tiempo.

Tenía que buscar la forma de salir de aquel lugar. De pronto vi una

oportunidad. Un autobús anunciaba su salida para Santa Marta a las cinco de la

mañana. Ya habían llegado algunos pasajeros que fumaban o tomaban el café de

termo de algún vendedor ambulante. Faltaba una hora para la salida y el chofer

ya había abierto las grandes compuertas inferiores donde transportan el

equipaje de los que viajan. Pensé en que quizás… Mientras el chofer metía las

maletas de un lado del autobús yo, como un pasajero más, caminé hacia el otro.

Me cercioré de que nadie me estuviese mirando y, cuando el hombre fue a cargar

el equipaje del otro lado del transporte, ya yo estaba dentro, encogido en la

más sombría esquina del hueco. El hombre acomodó las maletas sin percatarse del

pequeño espacio ocupado por el polizonte que los acompañaría durante el viaje.

Un rato después se cerraron las compuertas y una tétrica oscuridad envolvió

todo el lugar. Me acomodé lo mejor que pude, cerca de una de las rendijas por

donde entraba un poco de aire, mi cuerpo como un ocho, y traté de dormir un

rato. A pesar de todo me sentía feliz. Visitaría la tierra de mi maestro.

Comprobaría que todo había sido producto de su realismo mágico, de su

imaginación, de su jocosidad, de la calidez de su espíritu… Cuando desperté un

calor asfixiante me ahogaba y sudaba a borbotones. Me quité la chaqueta, saqué

la botella de agua de mi morral y sentí un frescor como si hubiese descubierto

el hielo. Intenté leer un poco pero la luz que entraba por la rendija de la

portezuela era insuficiente. Guardé el libro y cambié de posición. Me faltaba

el aire y tuve que arrimar de nuevo mi cabeza a la grieta de vida. Recordé que

de Caracas a Maracaibo (una vez fui con mi mamá a visitar a unos primos) son

unas doce horas de camino. ¿Cuántas serían hasta Santa Marta? ¿Cinco, diez

horas más? ¿Podría estar tanto tiempo sin comer, sin probar los ricos pasteles

y los biscochos de ciruelas de la señora Forbes? Tendría que racionar el agua

que me quedaba en la botella, aunque tenía mucha sed. Me pregunto qué haría el

Gabo en una situación como esta. Y yo, ¿encendería una vela? No, eso no. Podría

incendiarse todo este equipaje, yo con él y luego el autobús completo. Es como

yo actuaría, con cautela, aferrado a la lógica de un hecho real, pero no el

Gabo, él hubiese buscado la manera de remediar esta situación de la forma más impredecible

y mágica posible, tal vez con el fantasma de la luz de una vela. Pero yo no soy

el maestro y esto no es un cuento… Siento el sol sobre el techo del autobús,

inclemente, abrasador; no tuve voluntad para racionar el agua, acabé con lo que

quedaba, y sigo sudando como si mi cuerpo fuera la fuente de una plaza pública.

El calor pesa, lo siento sobre mi cabeza como un sombrero de plomo. Dos de la

tarde. Siete horas de camino. No, ocho. ¿Cuántas faltan para llegar a Santa

Marta? El autobús se ha detenido varias veces. Tal vez a echar gasolina. Los

pasajeros comen pollo guisado (o guiso de “pajaritos cantores”), fuman,

conversan… A ninguno se le ha olvidado algo en el compartimiento de las

maletas. Eso me daría un poco de aire, sí, hasta podría salir un momento al

baño y a comer. Pero sólo el chofer puede abrir este hueco hirviente. Escuché

cuando lo cerró con llave: primero una gruesa palanca de hierro y luego la

llave. Estoy preso, como un general en su laberinto. Y si se enterara de que

lleva un polizonte a bordo me dejaría aquí mismo, en medio de la carretera, en

una estación de servicio o, mucho peor, en la policía. Y me regresarían a mi

casa y escucharía los llantos de mamá y sentiría los correazos de papá, que no

son fruto del realismo mágico, son de verdad verdad, y duelen tanto como el sol

y el calor que atraviesa el metal y pesa sobre mi cabeza. Me pregunto si

alguien se quedará en Maracaibo o en Maicao… En ese caso tendrían que abrir

esta celda y yo saldría corriendo sin importar no haber llegado a mi destino.

Lo haría pidiendo cola. O caminando. Cualquier cosa antes de volver a

encerrarme en un lugar como este: un infierno, oscuro, rodeado de bultos

hirvientes que apenas me permiten respirar, estirar las piernas; y sin

suficiente luz para leer. Cómo me gustaría leer un poco. Me olvidaría del

hambre, del calor y volaría en el avión de la bella durmiente, sin nada de qué

preocuparme más que de cuidar el sueño de aquella hermosa mujer. O le desearía

un buen viaje al señor presidente. O con gusto me dejaría llevar por la

potencia de los vientos de Tramontana o por el olor de la rosa roja que María

dos Prazeres puso en su oreja cuando llegó el hombre de la agencia funeraria…

Pero, más que rememorarlas, no podía hacer otra cosa. Por otro lado no veía el

momento de contarle a Ramón (el único en el liceo que, como yo, prefiere leer

libros que acribillar muñecos en la pantalla de un computador) mis peripecias

en el hermano país. Hola, le diría, soy Alberto, estoy en Colombia. Sí, en

Aracataca, y comprobé que todo era mentira, que el maestro vive; no ha muerto,

vive, no hay rastros de su sangre en la nieve y la luz brilla como si fuera

agua. Todo era mentira, un espanto de agosto, un chiste del maestro que a

veces, cuando está de ganas, se alquila para soñar, para envenenar ingleses,

revolcarse en la hojarasca, inventar coroneles que esperan cartas, pueblos

fantasmas, veranos felices y decorar el universo con flores amarillas. Son

otros los funerales, los de Mama Grande, los de Florentino, los de los Buendía,

los de patriarcas y generales, pero no los del maestro: el maestro vive y se

mece en una hamaca bajo una mata de mango, aquí en Aracataca, cerca de Santa

Marta, en Colombia, el lugar donde nació. Desperté al escuchar el chillido del

hierro al deslizarse. ¿Dónde estaba? Apenas escuchaba las voces y sentía un

exquisito aire fresco sobre mi cara. ?¿Cómo es la suya? ?preguntó el conductor

a un barrigón con la franela subida hasta el pecho. Se echaba aire con una

revista hípica. ?Aquella, la negra de rayas rojas ?dijo después de una atenta

mirada sobre el equipaje. También debió de ver parte de mi cuerpo desparramado

sobre las maletas, cajas y sacos; más un muñeco de trapo que alguien de carne y

hueso?. ¿Y eso? ?dijo, alarmado, señalando con la revista hacia el fondo del

depósito. El chófer del autobús afiló la mirada y me vio. ?¿Qué vaina es esta?

?murmuró asombrado, y trató de alcanzarme con sus brazos. No pudo halarme y yo

no pude acercarme a él. De rodillas se metió en el depósito y al ver que yo

estaba casi inconsciente le pidió ayuda al barrigón que ya no se abanicaba.

Apenas los podía ver entre mis pestañas cruzadas. Me sentía ingrávido, como la

hija incorrupta de Margarito Duarte cuando exhumaron su cuerpo para llevarla a

un nuevo cementerio. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. ?Dame una manito

aquí ?dijo. Entre los dos me sacaron del maletero y me acostaron en el piso a

la sombra de un Araguaney. El color de las flores me hizo sentir mejor, pero no

podía moverme. ¡Mi morral! ¡¿Dónde estaba mi morral?! El barrigón me puso su

cabeza en el pecho y dijo: ?Este chamo está listo. ?Mierda ?dijo el chófer del

autobús. Yo lo único que pensaba era en mi morral. Mis libros. ¿Dónde estaban

mis libros? No eran nuevos pero eran míos. Mi mamá me los fue comprando poco a

poco, uno a uno, en las ventas de libros usados que hay debajo del puente de

las Fuerzas Armadas. Todos del mismo autor. Yo no quería leer a nadie más, no

me llamaban la atención otros autores. No sé por qué. Es algo que no puedo

explicar. Sería como traicionarlo, menospreciarlo, o como aceptar que hubiese

uno mejor que él, algo que no cabía dentro de mi cabeza. Yo los escondía debajo

de la cama porque si mi papá se enteraba… bueno, era capaz de botarlos por la

ventana o de pegarles un fósforo y tirarlos en la ponchera de los platos. Una

vez lo hizo con Cien años de Soledad. Yo traté de evitarlo y me quemé las

manos. Mi mamá enseguida me las metió en agua fría y luego me untó bastante

pasta de diente. Sentí un alivio. A los pocos días ya mis dedos no me ardían

cuando pasaba las páginas del amor en aquellos tiempos o del otoño de algún

patriarca… La verdad es que yo no tenía papá. Mi papá me leía en las noches. Mi

papá era colombiano. Mi papá, el de mentira, odiaba a mi otro papá, al que

escribía. Por su culpa yo no lo ayudaba en la albañilería los fines de semana

ni sacaba altas notas en el liceo; me la pasaba leyendo al “colombiano ese

medio comunista al que no se le entiende nada”. Los hombres me montaron en un

taxi y me llevaron al hospital. Yo lloraba por dentro porque había perdido mi

morral, y mis libros. Trataba de hablar pero no me salía la voz, trataba de

levantarme pero el cuerpo no me respondía. Todo era oscuro y silencioso, como

la caja negra donde había viajado, esa urna de grandes proporciones atestada de

maletas, bultos y bolsas, y los fantasmas del calor me envolvían como telas

incandescentes. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pude moverme y hablar. Una

enfermera vestida de impecable blanco me dijo que estaba en Maracaibo y que

había dormido durante dos días. Le pregunté por mi morral y me dijo aquí está,

bajo la cama. Giré un poco y pude verlo. Las flores amarillas sobresalían por

las aberturas y la forma de los libros al fondo me devolvió el alma al cuerpo.

No faltaba nada. ?Ahora a descansar ?dijo?. Luego vendrán unas personas a

hacerte algunas preguntas. ¿Preguntas? Apenas la mujer se marchó me levanté de

la cama, me vestí, cargué mi morral y me escabullí de aquel lugar por la puerta

principal como si saliera de mi casa. Me fui directo al terminal de autobuses y

decidí no perder tiempo tratando de que me vendieran un boleto para Santa

Marta, sino intentarlo directamente con alguno de esos transportes piratas que

llevan a cualquiera sin pedir explicaciones. El primero que me dijo No ?un moreno

de pelo ensortijado y brillante que recogía pasajeros en las afueras del

terminal? cambió de opinión cuando le dije que le pagaba el doble. Luego de

pensarlo un par de segundos me dijo que estaba bien, pero hizo énfasis en que

si la guardia me agarraba en la frontera él diría que no me conocía, que no

sabía de dónde había salido ese carajito, que seguramente me había coleado

cuando fue a llenar el tanque o a revisar el aire de los cauchos. Ok, le dije,

satisfecho del resultado. Como siempre, me senté en la última fila, al lado de

una viejita muy sonriente de largos cabellos blancos. Yo iba feliz del aire que

respiraba, de lo lejos que llegaba mi mirada y de poder estar cada vez más

cerca de mi destino. Sin embargo el corazón se me puso de corbata cuando llegamos

a la frontera y un guardia subió a la buseta. La humedad bajo sus axilas le

llegaba casi a la cintura, el borde de su gorra tenía las marcas blancas de

viejos sudores y su mirada podía intimidar al peor delincuente; dos cinturones

de balas cruzaban su pecho y un fusil casi de su tamaño le colgaba de la

espalda. Caminaba con lentitud, pedía la cédula y comparaba la foto con el

rostro de la persona. Imagino que a los más jóvenes también les chequeaba la

edad. Me sentí perdido. Ya me veía de vuelta a casa: mi madre llorando y mi

padre buscando la correa para darme una paliza por haberle ocasionado ese dolor

a mi madre, por haber perdido unos días de clase y por esa loca idea de ir a

Aracataca a ver si era verdad lo que decían las noticias de mi maestro, ese al

que nunca pudo entenderle su más famosa novela. Que sea lo que Dios quiera,

dije, y me persigné mentalmente para que el coronel (tal vez era un sargento o

un cabo…todos me parecen iguales desde que leo al Gabo) no se diera cuenta de

mis nervios y por algún milagro me pasara por alto. Cuando llegó a mi puesto y

vi sus intenciones de pedirme los papeles, el permiso de viaje, preguntarme la

edad, quién lo acompaña… me recosté del hombro de la viejita que estaba a mi

lado y comencé a acariciarle la mano. Ella hizo lo mismo con mi cabeza. Cerré

los ojos y me hice el dormido. Qué viejita tan berraca (una palabra que he

escuchado varias veces por estos lados y que todavía no estoy seguro cuándo

utilizarla correctamente; pero en este momento, no sé por qué, me pareció que

venía a la perfección), diría uno del lugar; me acariciaba con tal ternura que

de verdad parecía mi abuela. El guardia no gastaría su tiempo en esa abuelita

con su enclenque nieto, dio media vuelta y se fue. No podía creerlo, ya estaba

en Colombia. Maicao, Riohacha, otros pueblos y finalmente la hermosa Santa

Marta, donde nuestro Libertador pasó sus últimos días y el lugar donde ya nadie

podía evitar que llegara a Aracataca. Le di un beso a la viejita cuando nos

despedimos. Me dio la impresión de que era una de esas personas que leen el

fondo de las tazas, pero me pareció tonto lo que iba a preguntarle, lo que yo

ya sabía, que todo era mentira, parte del realismo mágico del maestro. No, no

ha muerto, solo se cansó de vivir en México, donde la violencia hoy en día

puede compararse con la de Colombia hace unos años, y prefirió refugiarse en el

pueblito donde nació, donde todos lo quieren y en el que puede seguir

escribiendo con tranquilidad y planificar sus nuevos cuentos recostado en un

chinchorro a la sombra de una mata de mango. Comí un par de pastelitos, compré

dos botellas de agua y sin perder tiempo, en el mismo terminal de transporte

donde me dejó la buseta, agarré un bus intermunicipal hacia mi destino. El

paisaje abruma por su belleza, me empequeñece, me hace sentir grande y a la vez

insignificante. Todo lo veía amarillo: las mariposas detrás de Babilonio y las

flores amarillas ahuyentando la mala suerte del lugar. Más allá la Sierra

Nevada de Santa Marta, imponente, con su pico alegre, limpio, sin rastros de

sangre que leer ni muertes que lamentar. En poco más de una hora ya estaba en

Aracataca. Toqué mi morral y me aseguré de que mis libros seguían allí,

apilados bajo mi ropa, esperando la firma del maestro para crecer, para

reconocerme como su amigo. Escribiría: “Para Alberto, apasionado lector, de su

buen amigo, el Gabo”. O “Con especial afecto…”. O “Para mi amigo Alberto que ha

leído todas mis obras…” O “Para mi amigo Alberto que ha leído todas mis obras,

no una sino muchas veces…” O “Para mi amigo Alberto que ha leído todas mis

obras, no una, sino muchas veces, a quien he arrullado en las noches y a quien

quiero como a un hijo…” Algo como esto podría escribir. Sí, cuando hablemos y

le cuente. De pronto me sentí perdido. Pregunté a alguien dónde quedaba la casa

de Gabriel García Márquez y me dijo que siguiera recto un par de cuadras y

luego a la derecha. Es un pueblo pequeño de poco más de cuarenta mil

habitantes, asentado en la inmensidad del Departamento del Magdalena, de casas

humildes y de gente alegre amante de la música vallenata. Pasé cerca de la

iglesia de San José, por la biblioteca Remedios la bella ?una sonrisa vino a

mis labios?, por la Casa del Telegrafista, por la nueva Estación del tren… Otra

vez me había perdido. De pronto me topé con una muchedumbre que caminaba por la

calle principal con rosas amarillas en las manos y la foto del maestro en

pancartas y cuadros. Seguramente es su cumpleaños, pensé. Un grupo cargaba una

caja de vidrio rebosante de sobres y escritos sueltos, algunos enrollados como

si fueran diplomas y sujetados con cintas y lazos amarillos. Todo muy bonito.

Imaginé que eran cuentos o ideas de cuentos como regalos al maestro. Tal vez no

era su cumpleaños sino el día de su santo, quién sabe; lamenté no recordar ninguna

de las dos fechas. Más atrás unos hombres de sombrero, acordeones y otros

instrumentos tocaban y cantaban al son del vallenato. La verdad es que me sentí

realmente pleno en ese pueblo. Todo tan pintoresco, sano, amoroso… La expresión

de la gente era de una serena alegría, de un orgullo sin límites, de una

compasión que me hizo pensar que estaba en otro sitio, diferente, fuera de este

mundo. Allí estuve un rato parado, mirando a la gente pasar, llenándome de

aquellos aires, con mi morral repleto de libros, pensando en cómo encontrar al

maestro para que me los firmara, para pedirle su bendición y darle un abrazo, y

las gracias, las gracias por todo. Pregunté a una bonita morena de falda blanca

y gesto triste pero amistoso que pasaba con el grupo de gente y me dio la

dirección exacta de la casa de mi amigo. Mi corazón comenzó a latir como cuando

papá llegaba a casa y yo salía corriendo a esconder mis libros. Volteé una

esquina y allí estaba la casa del Gabo: blanca, de madera, como recién pintada,

de techos rojos a dos aguas y rodeada de frondosos jardines y matas de mango.

Una fila de materos adornaba el pasillo principal, abierto al paisaje y

sujetado al techo por rolas y zapatas que le daban un carácter antiguo,

restaurado, como si la casa hubiese sido construida ayer. Qué cuidadoso es el

maestro, pensé. Había mucha gente de visita. A lo mejor se enteraron de la

falsa noticia y, como yo, fueron a asegurarse de que el escritor estaba bien.

No me pareció gente de ahí, quiero decir, gente que viviera en la casa, sino

curiosos como yo, así que me dediqué a seguir a ese grupo y a escuchar a

alguien que decía cosas acerca del pasado y de la vida del autor. Una súbita

preocupación asaltó mi cabeza, pero no le presté atención. Es lógico que una

parte de la casa de un premio Nobel sea destinada a las visitas, como si fuera

un museo, y otra se conserve para la intimidad de sus habitantes. Me paseé por

diferentes lugares de la casa-museo: la sala, el comedor con su vajilla

impecablemente dispuesta, algunas habitaciones con escritos que el Gabo había

plasmado en algunas de sus obras: “Para nosotros sólo existía una en el mundo,

la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la suerte de nacer”. Y

donde yo tengo la suerte de estar, me digo ahora con insuperable orgullo. Más

que complacido del aire que respiraba caminé hacia el patio de la casa atestada

de matas de mango. De nuevo todo se volvió amarillo ante mis ojos: las hojas de

los árboles, el viento que las movía, la grama que pisaba, el cielo hasta la

línea de un horizonte invisible, las nubes apenas perceptibles, las aves, sus

trinos, las flores, las mariposas, mis manos, mi pecho, mis ojos, o tal vez mi

mirada… Dos horas después, ya en el terminal para tomar el bus de regreso:

?Hijo, hijo querido ?escuché que alguien gritaba desde el otro lado de la

calle. Era mi madre que corría hacía mí, llorando y con los brazos abiertos.

?Mamá ?grité, y corrí hacia ella y la abracé como nunca lo había hecho. ?Sabía

que estarías aquí, lo sabía ?dijo, abrazándome y besándome una y otra vez. Y

emocionados nos sentamos en un banquito de la estación y le mostré mis libros,

todos firmados por el maestro con diferentes dedicatorias. Una de ellas decía:

“A mi buen amigo Alberto, de quien espero escuchar mis cuentos por las noches”.

Ella me estrechó con fuerza. Dos días después ya estábamos en casa. Lo primero

que hice al llegar fue guardar los libros del Gabo bajo la cama. Temblé y encogí

todo mi cuerpo cuando papá entró al cuarto. Me sorprendió que en vez de la

correa en la mano trajera un libro. Su expresión era diferente, extraña, como

si no me guardara rencor por haber hecho lo que hice. Se sentó a mi lado, me

acarició la cabeza y comenzó a leer: “Muchos años después, frente al pelotón de

fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde

remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

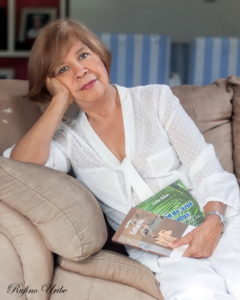

Heberto Gamero Contín (Venezuela, 1952). Después de una vida dedicada a los negocios en 2002,

y de forma autodidacta, inició su carrera literaria. En 2007 fue finalista en

el VI Concurso Nacional de Cuentos de SACVEN con el relato Oportunidad no negociada. Ese mismo año obtuvo la mención

honorífica del Premio de Narrativa Salvador Garmendia con el libro Cuentos de pareja y otros relatos. En

2008, con el cuento Los zapatos de mi

hermano, ganó la 63° edición del Concurso Anual de Cuentos del diario El

Nacional. Y en 2011, en la 66° edición del mismo concurso, obtuvo Mención

Especial con el cuento Mi amigo invisible.

Desde el 2009 dicta talleres de

cuento (75 talleres, más de 700 alumnos)

a beneficio de la Fundación Aprende a Escribir un cuento (FAEC). www.fundafaec.org

Actualmente reside en Madrid.

Publicaciones:

Los zapatos de mi hermano (Editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar, 2010),

Cuentos de pareja y otros relatos

(Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, 2010), Caracas-Ushuaia, un viaje en cuatro ruedas (Monte Ávila Editores,

2012), Taller Aprende a escribir un cuento

(Círculo de Escritores de Venezuela, 2015), Escritores,

Pintores y Músicos Inmortales (Relatos biográficos. Cersa Editorial, España,

2016), Inventores (Relatos

biográficos, Amazon), Dos regalos (Cuentos,

Amazon), Más allá de una marca (Novela,

Amazon).