Poeta Anabelle Aguilar

Por Diana Manole

Nacida en Costa Rica y residente en Canadá desde 2014, Anabelle Aguilar Brealey ha decidido compilar “She Wolf Trail”, una antología que incluye selecciones de nueve libros de poesía, y publicarla en su lengua materna española, así como en inglés y francés, los idiomas oficiales de su nuevo país. Cuando nos conocimos en un festival en Val-David, Quebec, hace unos años, me pidió que tradujera estos poemas al inglés con su apoyo. Trabajar en este proyecto me ha ayudado a descubrir una escritora sofisticada que sublima las referencias culturales, combina imágenes atroces y graciosas, da sentido a experimentos formales y defiende apasionadamente los derechos humanos y especialmente los de las mujeres. ¡Piensa en un activismo sociopolítico caprichoso pero feroz!

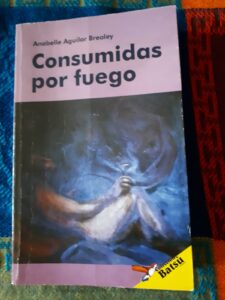

Los siete poemas publicados en el Mes Nacional de la Traducción tienen unidad temática y diversidad visual, al tiempo que brindan emocionantes desafíos de traducción. Forman parte de la colección Consumidas por fuego, publicada en 2011 por Uruk Editores en San José, Costa Rica. Según la reseña de Lidia Salas para El Círculo de Escritores de Venezuela, este libro se basa en “una investigación de la vida y obra de pintoras, escultoras y fotógrafas. La lista, que se extiende por los últimos tres siglos, tiene entre otros, los nombres de Rachel Ruysch, Mary Cassalt, Georgia O´Keeffe, Frida Kahlo y la costarricense Margarita Bertheau”de tres continentes. Como parte de la próxima antología de Aguilar Brealey, estas obras tienen las características de toda la colección original, como las explica Salas. La poeta no describe las vidas y pinturas de las artistas, sino que crea sus propios “daguerrotipos que cuelga en cada página, a manera de una galería [utilizando] del diálogo, de las imágenes, de los contenidos afectivos y conceptuales que atraviesan el discurso” (Salas). También devuelve a estas mujeres sus voces desde una perspectiva cívica aún más urgente del siglo XX y fusiona referencias históricas con alusiones a la agitación política en Venezuela, donde Aguilar Brealey vivió durante más de cuatro décadas. En As such, por ejemplo, las reflexiones ficticias de la fotógrafa italiana Tina Modotti sobre su participación en la Guerra Civil española se hacen eco de la propia experiencia de la poeta con la Revolución Bolivariana «in thisdeath / wecalllife «.

Para traducir esta serie, primero leí o releí las biografías de los artistas y miré su trabajo. Esto me ha ayudado a comprender mejor cómo Aguilar Brealey transfigura detalles específicos en la vida y el arte visual de una manera freudiana, agregando varias capas semióticas y metáforas literarias. De hecho, los oradores de los poemas nos recuerdan la pasión creativa, el espíritu independiente y la dignidad de estos artistas que desafiaron al patriarcado y su tratamiento de las mujeres como activos domésticos. «Vegetal » parece hacer realidad el deseo de Georgia O’Keefe, al pintar sus flores de gran tamaño, pero sin la mirada masculina hipersexualizada que la artista deploró públicamente: «Bueno, hice que te tomaras un tiempo para mirar lo que vi y cuándo te tomaste el tiempo para notar realmente mi flor, colgaste todas tus propias asociaciones con flores en mi flor y escribiste sobre mi flor como si yo pensara y viera lo que tú piensas y ves de la flor, y yo no «. El simbolismo de Black Iris (1926) y Oriental Poppies (1928), por ejemplo, determinó mi elección de palabras, caminando por la delgada línea entre la sensualidad y la obscenidad, como «the provocative black iris » y, respectivamente, «the boister ous be wilderment / of red poppies».

Como no conocía el trabajo de Remedios Varo antes de este proyecto, el poema onírico “Departure” me tomó por sorpresa. Cuando pedí aclaraciones, Aguilar Brealey me habló de la “artista misteriosa y extraña que creó sus pinturas como una alquimista”. Aún así, las líneas “hicimos cadáveres / con dibujos colectivos” revelaron su significado sólo después de que aprendí sobre la técnica surrealista “exquisitecorpse” y miré una de las obras creadas por Varo y otros que la usaban. En mi traducción, me he tomado la libertad de agregar “exquisite” para facilitar la comprensión de esta alusión cultural: “wemadeexquisitecorpses / throughcollectivedrawings”. El final de este poema es un ejemplo de la alegría posmoderna y la ironía propia de Aguilar Brealey, con la hablante cambiando abruptamente de imágenes morbosas a sus gatos: «mis gatos / irán al paraíso / porque su realidad / no es cotidiana». Me encontré con un dilema con el que me he encontrado muchas veces: entendí perfectamente su significado pero no sabía cómo traducirlo. Después de varios días de probar sinónimos de «quotidian», que no hacían justicia a la naturalidad del original, opté por «because the every day / isn’t their reality», invirtiendo la sintaxis.

También ha sido necesario investigar los objetos cotidianos para comprender y luego preservar la especificidad de cada cultura y época, que Aguilar Brealey inculca en estos poemas. “Now Suzanne”, por ejemplo, evoca a la pintora francesa Suzanne Valadon. El poema comienza con “El cauterio de hierro / se clava / inflamando / mi cuerpo”. Al principio, pensé en los cinturones de castidad de hierro, pero rápidamente comprendí que estaba equivocado. Como descubrí a través de la investigación y la autora ha confirmado, «El cauterio de hierro» se refiere al cauterio de hierro, «una varilla de metal calentada en una llama», según el Diccionario de Medicina Collins, utilizado desde la Antigüedad para detener el sangrado abundante. Para Aguilar Brealey, esta es una metáfora de la opresión patriarcal, “un arma que hace que las mujeres artistas creen pinturas o cualquier cosa en las artes con una pasión ardiente”, como me dijo.

Traducir en contexto cada poema y ocasionalmente cada palabra ha sido mi principal estrategia para lograr precisión lingüística, cultural y poética, cuando se trata de referencias complejas, así como de las connotaciones cronológicas de algunas palabras en los idiomas de origen y / o destino. Por ejemplo, he utilizado «paintings » en lugar de «pictures » («Poppies «) para asegurarme de que ningún lector del siglo XXI pueda pensar en fotografías; aunque normalmente me preocupa la foreignization, me he quedado con los guitarrones españoles más matizados (“Frida o Sadja”); siempre que me fue posible, elegí el sinónimo de raíces latinas más cercanas al original, como en “tempestuous / tempestuoso”, “inflaming / inflamando” y “vigorous / vigorosos” (“Now Suzanne”). Sobre todo, he hecho todo lo posible por reflejar en inglés la sorprendente gracia e ingravidez de estos poemas que reflejan la opresión de género y las mujeres artistas consumidas por la necesidad de crear.

Agradecimientos

Estoy muy agradecida con Anabelle por esta oportunidad que ha enriquecido mi comprensión de las mujeres artistas visuales y la poesía latinoamericana, por sus generosas y reflexivas aclaraciones y su encantadora auto-ironía. También agradezco a mi hijo, Tudor Manole, por corregir los textos en inglés, a Diego O’Brien y Andrés O’Brien, nietos de Anabelle, y especialmente a Sharon Goodier, mi amiga poeta de Toronto, que comprobó la corrección de nuestras traducciones.

Diana Manole es dramaturga, traductora, escritora y periodista

Anabelle Aguilar es nacida en Costa Rica, reside en Canadá desde el 2014. Algunos de sus libros publicados: Orugaria, Canis lupus, Herbario, Consumidas por fuego.

Foto de Diana Manole