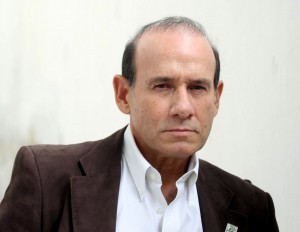

Discurso de Raúl Zurita Canessa con motivo de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante

Fuente: transtierros.blogspot.com

Agradezco profundamente a las autoridades de la Universidad de Alicante y muy en especial a su Rector, Manuel Palomar, el Doctorado Honoris Causa que hoy me han conferido. Es un altísimo honor que valoro profundamente. Hace 15 años fui invitado por el Centro de Estudios Mario Benedetti de esta prestigiosa Universidad iniciando un diálogo, ininterrumpido desde entonces, que para mí es tan entrañable como imprescindible. Colegas, amigos tan queridos, continuaremos la conversación. Agradezco a cada uno de los profesores, estudiantes, personal de la universidad de Alicante con quienes he tenido el honor y el placer de interactuar en tantas ocasiones. Les doy mis más sentidas gracias a todos los que se reunieron en las Jornadas en tormo a lo que se supone es mi obra, asegurándoles que el haber escrito algunos libros no me da el derecho de creerme su autor. Aunque yo mismo diga mi obra, no soy su autor, sí lo es el mar general del habla de donde todo surge y a donde todo vuelve. Amigos, les he manifestado mi gratitud, ahora debo hablarles de mi vergüenza. Lo que les leeré a continuación se titula “Son importante las estrellas: Poesía y adversidad”. Y efectivamente tiene que ver con la vergüenza, con la adversidad, con la poesía y con las estrellas.

SON IMPORTANTE LAS ESTRELLAS

Poesía y adversidad

Helena: -Yo nunca estuve en Troya, era solo mi sombra.

Menelao: -¿O sea, que solo por una sombra sufrimos tanto? Está en la tragedia Helena de Eurípides, y es como si en la casi insoportable belleza de ese diálogo estuviera contenido el desencanto de la humanidad entera. Son millones de millones de parlamentos, de preguntas, de reproches: ¿O sea, que por solo una sombra sufrimos tanto? Es decir: ¿que solo por espejismos nos hemos hecho pedazos? ¿por creencias todas igualmente falsas? ¿por amores que jamás serían correspondidos? ¿por playas que nunca existieron?

Es posiblemente el diálogo más conmovedor de la historia de la literatura y sin embargo nunca debió ser escrito, nunca debió existir Troya, nunca debió existir la literatura. La tarea no era escribir poemas ni pintar cuadros; la tarea era hacer de la vida misma una obra de arte y los restos triturados de esa tarea cubren el mundo como si fueran los escombros de una batalla cósmica que se ha perdido. Esos restos son el arte posible; aquella infinidad de poemas, de sinfonías, de cuadros y frescos que desde los cantos homéricos hasta el Guernica de Picasso, repletan los muros y las bóvedas de los museos, las bibliotecas y librerías, las salas de conciertos, y que como pájaros carroñeros incontables artistas, poetas, compositores, van recogiendo y firmando con sus nombres como si cada uno de esos restos no fuera el testimonio más indesmentible de una batalla innumerables veces perdida. Yo no hubiese querido escribir poemas, lo que hubiese querido es que no existiesen gran parte de las razones que llevan a los seres humanos a escribir poemas. Hay un canto que es absolutamente superior a todos los cantos de La Ilíada y es que La Ilíada nunca hubiese existido porque eso significaría que los extremos de la violencia y de la locura de los que ese poema tuvo que dar cuenta nunca sucedieron.

A diferencia de esas sombras que creen haberlos escrito, esos restos a menudo sobrecogedores que llamamos poemas no aspiran a la inmortalidad sino al olvido. No es el Non omnis moriar, No moriré del todo de la famosa Oda 30 del libro tercero de Horacio, sino el sueño de que absuelta finalmente de la condena de tener que testificar los actos humanos, la poesía, tal como la entendemos, se disuelva en un mundo que ya no la requiere porque cada segundo de la existencia ha pasado a ser un acto creativo.

A esa distancia entonces que media entre el poema que escribo y el horizonte final de la vida misma como la más grande obra de arte es a lo que he llamado “la adversidad”.

En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, en Valparaíso, día del golpe militar en Chile, fui detenido mientras me dirigía a la Universidad Técnica Federico Santa María donde estudiaba Ingeniería después de una noche en blanco, y encarcelado en la bodega del carguero Maipo, uno de los tantos barcos que fueron usados como campos de detención y de tortura. Seríamos al menos ochocientos en un lugar en el que apenas cabrían cincuenta y el hacinamiento y el cansanci o nos hacía doblarnos unos contra otros sin que pudiéramos terminar de caer por la falta de espacio.

Las paredes de acero del buque nos aislaban completamente y el único contacto que teníamos con el exterior, fuera de las golpizas cuando nos subían a cubierta, era el cuadrado del cielo que, diez metros más arriba, recortaba la escotilla del techo desde donde nos vigilaban. En ese pequeño trozo de cielo se veía amanecer, avanzar la mañana, caer la tarde.

En las noches despejadas se alcanzaban a ver algunas estrellas, unos opacos punto de luz infinitamente lejanos que es como se pueden ver las estrellas desde el fondo de la bodega de un barco. A veces cerraban la escotilla y echaban a andar los motores del barco. La oscuridad era absoluta y en el hacinamiento solo sentía la masa multiforme de los cuerpos estrechados con el mío que se deformaban y volvían a formarse como una ameba negra.

Nada hay que palpite más que ese amasijo de estómagos, de torsos, de brazos, de piernas, pegados en la más completa oscuridad. Es un latido casi ensordecer, como si no fuera solo el presente sino que fuese el pálpito de la humanidad entera confinada en la bodega de un barco.

Hablo entonces de esa resistencia instalada en el corazón de las cosas que nos impide la dicha y que, como un vaticinio o una constatación, parecía ya instalada en el primer verso del primer poema de una historia que también nos incluiría: “Cólera, canta oh diosa la de Aquiles hijo de Peleo”. No dice diosa canta la belleza´, el heroísmo, la compasión de Aquiles. No; dice canta la cólera.

Y la cólera es la cólera. Porque cómo se podría escribir algo así si no fuese porque es el correlato de una furia que no ha cesado ni un segundo; en este momento, en algún lugar, hay una ciudad que está siendo bombardeada, hay un barrio que está siendo arrasado, y es la permanente reiteración de esa violencia la que pareciera mostrarnos que no hemos salido de la época homérica.

Más aún, es como si cegados en un amanecer lleno de sangre, toda esa amalgama de tiempos contrapuestos, de visiones, de avances y oscuridades, que sin más llamamos antigüedad, medioevo, renacimiento, modernidad, no fuesen más que los retazos de un sueño repetido una y mil veces donde la vista de Troya y de su inminente destrucción, era también el anuncio de las infinidades de Troyas que aún le aguardaban al mundo. Detenidos frente a los muros de una misma ciudad desde hace tres mil años permanentemente sitiada y permanentemente destruida, la historia de la poesía es el gran catastro de la adversidad y de los incontables nombres que toman las desgracias: Helena, Menelao, Héctor, Andrómaca y las cenizas de sus palacios arrasados: Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, Bagdad ,Gaza. Es también el registro de la compasión.

Nunca he logrado expresarlo con claridad, pero es esto: En 1993 la fotografía de dos jóvenes muertos que yacían abrazados sobre un puente a la salida de Sarajevo recorrió el mundo. Él era serbio y ella musulmana y les dispararon mientras intentaban huir de la ciudad para casarse. De inmediato los medios publicaron la foto bajo el titular: “Romeo y Julieta en Sarajevo”.

Pues bien, exactamente para que nunca esa foto hubiese existido, es decir, para que nunca más dos jóvenes deban morir víctimas de conflictos que los anteceden, es que Shakespeare escribió Romeo y Julieta. Todos los grandes poemas, desde las primeras epopeyas, hasta la estremecedora poesía de los nuevos jóvenes chilenos, son el intento más vasto y desesperado por erigir desde este lado del mundo, desde el rostro martillado de lo humano, una piedad que preserve a los que vengan de los horrores que esos poemas tuvieron que narrar. Le correspondió a la poesía, es decir, a esos escombros triturados de una lucha hasta hoy perdida, ser el descomunal registro de la violencia y paralelamente el registro no menos descomunal de la compasión.

Cada ser humano es el puerto de llegada de un río inmemorial de difuntos y en cada palabra que nos decimos, aquellos que nos antecedieron vuelven a tomarse la voz. La historia de una lengua es la historia de las infinidades de seres que yacen en cada sonido que hablamos, y cuando volvemos a usar esos sonidos, esas pausas, esos acentos, les estamos dando a ese mar antiguo de voces los sonidos de un nuevo amanecer. Porque hablar es hacer presente a los muertos. Una lengua antes que nada es un acto de amor, ella es el “Amor constante más allá de la muerte” de Francisco de Quevedo, y nos sobrepasa infinitamente porque es la única resurrección que nos muestra el mundo.

En el sonido de una lengua está el sonido de sus muertos y cada palabra que decimos es coreada por los muertos que renacen en ella. Una lengua es el sonido de todos los que la hablan y de todos los que la han hablado, la lengua que hablamos es la permanente ejecución de la partitura que nos va dejando la lengua de los que hablaron. Todo lo que escuchamos y decimos es la grandiosa reinterpretación que los vivos van haciendo de la sinfonía que han ejecutado los muertos. La música de un idioma es eso y esa música lo cubre y lo integra todo y sus notas son permanentemente desbordadas por las infinidades de difuntos que reviven en cada sílaba de las lengua que hablamos.

Bien, la lengua materna devuelve a sus muertos en las palabras de los vivos, el mar de sus difuntos canta entre las orillas del idioma. Pero a los otros, a los arrasados, marginados, expulsados en y por la lengua que hablamos ¿quién nos lo devolverá? Es la pregunta que abre el nacimiento de la poesía en América.

A finales del siglo XVI, un mestizo peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, después de contar en los Comentarios Reales de los Incas el esplendor de un mundo que acababa de desaparecer, escribió una segunda parte donde narra la muerte violenta, unos en manos de otros, de los que protagonizaron la conquista del Perú. El libro termina con el relato de la ejecución del primer Tupac Amaru en la plaza del Cuzco en 1562; camino al patíbulo un emisario va enunciando a viva voz las culpas por la que se le condena a muerte. El inca al oírlo, le pide al fraile que va a su lado que le traduzca, pues no entiende el castellano, es decir, no entiende la lengua en la que están las razones por las que lo van a matar, transformándose así en la primera víctima simbólica de la lengua que yo hablo. El golpe es impresionante porque las razones por las que todos debemos morir, siempre están expresadas en un idioma extranjero, en un idioma que jamás entenderemos. Paralelamente en el poema La Araucana de Alonso de Ercilla, quien participó como soldado en la guerra de conquista en el sur de Chile, hay un pasaje, eactamente en el Canto XX, que debería ser nombrado el “Pasaje de la compasión”.

En él Ercilla cuenta que una noche estándo de guardia frente a un campo cubierto con los cadáveres que los araucanos dejaron tras de sí después de haber sido rechazados, ve una sombra que se desliza entre los muertos. Corre entonces hacia ella y cuando esta a punto de descargarle su espada, se da cuenta que es una mujer, Tegualda, que está allí buscando el cuerpo de su amado Crepino. Ercilla escucha su relato y movido por la compasión, ayuda a Tegualda a buscar el cadáver y finalmente cuando ella lo encuentra, Ercilla le ordena a unos indios a su servicio que con las primeras luces del alba carguen el cuerpo hasta los deslindes de un bosque cercano donde su pueblo pueda recogerlo y rendirle las honras fúnebres.

La grandeza de ese acto central, presente también en La Ilíada, radica en que es Alonso de Ercilla, es decir el poeta, quien devuelve el cadáver del enemigo a sus deudos. Ambos relatos, el de la decapitación del Inca Garcilaso, y el de la piedad de Alonso de Ercilla, son los que inician esa forma nocturna y sublime con que la poesía hispanoamericana ha intentado una y otra vez inventarles un nuevo mundo a nuestras derrotas, esto es, entregar los cuerpos que nuestros países, y mi país en particular, aún no nos han entregado. Es lo que he tratado débil, precariamente, de mostrar en lo que he escrito.

He imaginado en medio del horror de la dictadura sagas inacabables que se me borraban al amanecer, poemas alucinados y heridos donde el Pacífico flota suspendido sobre las cumbres de los Andes y donde el desierto de Atacama se eleva como un pájaro sobre el horizonte. Escribir esos poemas fue mi forma íntima de resistir, de no enloquecer, de no resignarme. Sentí que frente al dolor y al daño había que responder con un arte y una poesía que fuese más fuerte que el dolor y el daño que se nos estaba ca. No se trataba de lanzar andanadas de pequeños poemas de combate, sino de algo mucho más arrasado, más luminoso, más sordo y violento.

Pero para eso había que aprender a hablar de nuevo, comenzar desde cada letra, porque ninguno de los lenguajes que existían antes servían para dar cuenta de la magnitud de lo que había sucedido y continuaba sucediendo. Siento que los escombros de esos años están allí, en esos intentos, y que dictados por un deseo que nos sobrepasa los poemas no son sino los sueños que sueña la Tierra, los sueños con los que intenta lavarse del sufrimiento humano, y que uno no puede nada frente a eso sino apenas grabar una pequeñas marcas, unos mínimos retazos que quizás sobrevivan al despertar.

Yo viví en Chile en los años de la dictadura y sobreviví a ella y a mi propia autodestrucción.

El año 1975 después de un episodio humillante con unos soldados me acordé de la frase del evangelio de poner la otra mejilla y entonces fui y quemé la mía.

Estaba completamente solo encerrado en un baño, pero sentía el mismo latido de los cuerpos pegados al mío en la oscuridad de la bodega del Maipo, como una ameba negra, volví a pensar. No sabía bien por qué lo hacía, pero allí comenzó algo.

Recordé que de niño había visto un avión que volaba en círculos trazando con humo blanco el nombre de un jabón para lavar ropa e imaginé de golpe un poema escribiéndose en el cielo. Por qué justo en ese momento me acordé de esa escena, nunca lo sabré, pero fue instantáneo y en no más de 10 minutos tenía las frases que lo compondrían.

Supe entonces que aquello que se había iniciado en la oscuridad total de una bodega repleta de prisioneros a la que acababan de cerrar la compuerta, debía concluir algún día con el vislumbre de la felicidad.

Dos años más tarde pensé en una escritura sobre el desierto que solo pudiese ser vista desde lo alto. Solo diría “ni pena ni miedo”, y estaría surcando un país donde casi lo único que había era pena y miedo. Nadie debe dañarse, para eso bastan los otros. Sin embargo, hay imágenes de todos esos años que no me abandonan.

En 1982 vi recortarse sobre Nueva York las quince frases del poema en el cielo y su registro forma parte del libro Anteparaíso.

En estos días, mirando esas fotografías en el bellísimo Museo de esta Universidad, me di cuenta que el trasfondo de ese poema no es el cielo iluminado sino la noche, la oscuridad de todas las prisiones, de todas las cárceles clandestinas, de todas las bodegas usadas como jaulas de hombre, de todos los cuartos donde hay seres humanos que van a matar. Las quince frases del poema no están trazadas sobre el azul del cielo de esas fotografías, están trazadas sobre lo más oscuro de nuestro mundo.

Es, como les digo, parte de lo que he intentado. Un poeta español, aun joven y sin duda bueno, planteó que quien no era capaz de escribir un soneto no era un poeta. Quisiera creerle, yo mismo he escrito decenas de sonetos, ninguno desgraciadamente que iguale a los de Francisco de Quevedo por lo que los he roto sin piedad. Ignoro si este poeta lo ha logrado, pero me temo que su requisito no es suficiente. No se trata de escribir o no un soneto, se trata de matar a un hombre. Quien no es capaz de matar a otro hombre no será jamás un artista: pero quien lo hace es infinitamente menos que eso: es un asesino. En ese borde habita el arte. No hemos sido felices, tal vez esa es la única frase que podamos sacar en limpio de la historia y la única razón del por qué se escribe, del por qué de la literatura. Y sin embargo esos restos, esas montañas de cuadros y poemas, de frescos y sinfonías, son también la única prueba de que ha habido una batalla y que ella continúa dándose: la que segundo a segundo libran millones y millones de seres humanos sobre la faz de la tierra por convertirse en seres humanos y por continuar siéndolo.

Creo que todo lo que puedo haber hecho está allí, en esos intentos. He escrito desde un cuerpo que envejece, que se dobla, que se rigidiza, que tiembla, pero también sobre ese cuerpo, sobre sus dolores, sobre los dolores que yo mismo le ha causado a otros y los que yo me he infligido, sobre su piel.

Siento que se escribe desde una cierta irreparable desesperación y, a la vez, desde una extraña alegría. Extraña porque es como si naciera de la imposibilidad de la dicha. Del encuentro de esos fantasmas nace la escritura. La escritura es como las cenizas que quedan de un cuerpo quemado.

Para escribir es preciso quemarse entero, consumirse hasta que no quede una brizna de músculo ni de huesos ni de carne. Es un sacrificio absoluto y al mismo tiempo es la suspensión de la muerte. Es algo concreto, cuando se escribe se suspende la vida y por ende se suspende también la muerte. Escribo porque es mi ejercicio privado de resurrección.

Pero en rigor, toda obra es un ejercicio de resurrección; emerge por un segundo del mar general del habla del que todo surge y al que todo vuelve. Porque, en suma, sea lo que sea que afirme o desmienta una obra, lo que nos está diciendo, es que no hemos sido felices, que si lo hubiésemos sido el arte no habría sido necesario porque cada instante de la vida habría sido la más impresionante de las sinfonías, el más vasto de los poemas.

Todos los poemas entonces, desde las primeras epopeyas, son el intento más desesperado por levantar desde la vida, desde el rostro de lo humano, una misericordia por cada detalle del mundo. Por nuestra indefensión, por nuestra necesidad de amor, por nuestra indescriptible y tímida ternura, e intentar la demente pasión de la esperanza. Y no me refiero a una esperanza a medias, a una esperanza cautelosa, sino a una arrasadora esperanza, tan fuerte que sea igual en tamaño a todo lo que hemos sufrido.

En 1993, veinte años después de la madrugada en que se inició el golpe de estado en Chile, vi la escritura en el desierto de Atacama y efectivamente solo podía ser vista completa desde la altura. Está entonces la esperanza ¿pero esperanza de qué? Esperanza de que el león paste al lado del cordero (Isaías), esperanza de que “No amada” sea amada (Oseas). Como me lo dijera hace poco en un correo el mayor poeta vivo de nuestra lengua, Antonio Gamoneda: Fraternidad con los asesinos un poco antes de matarlos; fraternidad muy a su hora con los suicidas y con quien no ha nacido aún, y con los animales, y con la luz y con la ausencia de la luz, y con las ciudades de agua y con las de secano; fraternidad con cuanto existe y con cuanto no existe pero quizá pueda, un día, existir. Y si no puede existir, fraternidad con ello también. En un mundo de víctimas y victimarios la poesía es la esperanza de lo que no tiene esperanza, es la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad, es el amor de lo que no tiene amor. Quemada en ciudades que siguen ardiendo para siempre, triturada en sagas que jamás debieron haber existido, en cantos que nunca debieron haber sido cantados, en tragedias que debieron evitarse, la poesía ha sido mi militancia en la construcción del Paraíso, aunque absolutamente todas las evidencias que tenemos a mano nos indiquen que ese propósito es una locura.

Termino con el poema final de Anteparaíso:

Entonces, aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso –como un buen sudamericano– alzaré por un minuto más mi cara hacia el cielo llorando porque yo que creí en la felicidad habré vuelto a ver de nuevo las irrefutables estrellas.

Me refiero a las opacas estrellas que desde hace 42 años continúo mirando desde el fondo de un barco, en mis pesadillas, en mi horror, en mi amor y en mi esperanza.

Muchas gracias.