Selección de poemas de «ESCRIBIR PARA EXISTIR»

DUEÑA DE MI PROPIA HUELLA

Capturo el frío intenso de la noche

bajo una pelambre oscura y pretenciosa

Dejo mi huella en el bosque del misterio

lo camino, lo descubro y lo poseo

y él me tienta con sus voces seductoras

pero soy sorda al sortilegio de promesas

ya no me seducen, ya no me las creo

Las conocí desde adentro y me dejé llevar por ellas

como si fuera ingenua y aún creyera en quimeras

como si estuviera hecha de barro y plastilina

como si no tuviera cicatrices selladas por el fuego

Pero ya me sacudí el manto de la noche

aquel que veló mis ojos

aturdió mi instinto

y me hizo sorda ante mi propia conciencia

Ahora transito mis propios caminos

dejo atrás los espacios que me alteran

Me conformo con mirar a la luna y contarle mis penas

solo creo en la magia que cubre mi propia piel

la que me ha convertido en loba solitaria

la que me arrulla por la noche y me calienta la espalda

Ni las hadas me confunden esta noche

Hoy, soy la dueña de mi propia huella

HECHA DE ALGO NUEVO

No reconozco mi propia voz

No reconozco mi propio silencio

Escucho el eco lejano de lo que solía ser

Sigo el hilo dorado que me regresa a mi nombre

Soy una extraña que se habita a sí misma

Soy un experimento que se salió de control

Debería estar llorando, debería tener miedo

Debería estar temblando, debería estar sufriendo

pero me recorro la osamenta sin pretexto

en mis curvas y agujeros me detengo

Me descifro a mí misma debajo de las sábanas

Me miro desde lejos esperando una reacción,

un descuido, una emoción o un suspiro

que me devuelva a la mujer que rentaba mi cuerpo

una pista que me diga dónde buscarme y hallarme

Porque no me encuentro bajo esta piel

porque no me cuadra mi propia sombra

Sigo los pasos que me trajeron a este limbo

buscando pistas que me aten al recuerdo que me guardo

Aunque ya no me lloro, ni invoco, ni me busco

No me espero a mí misma detrás de una esquina

No me extraño

me dejé atrás por razones que no entiendo

pero en el fondo, sé que es lo correcto

en el fondo, sé que estoy hecha de algo nuevo

SONRÍE PARA LA FOTO

Sonríe para la foto, niña

que no se note que has llorado

Cúbrete los ojos hinchados

pellízcate las mejillas

pon brillo y color a tus labios

Viste de Dior y cúbrete de Chanel

Esconde tu sufrimiento; niña

barre tus miserias y enojos

Haz una pila y métela bajo la cama

Si te partieron los huesos, niña

Si te agrietaron el alma, chiquita

Si tienes cubierta la cara de cenizas

y tus heridas aún sangran y claman…

No les hagas caso, moza

Ponte maquillaje y sonríe para la cámara,

que el click dura segundos

y casi no duele nada

Luego ven a mis brazos

y yo guardaré tus lágrimas

Consolaré tu aliento

y besaré tu alma

Pero aquí en silencio

Pero aquí en la calma

Para que nadie sepa…

Para que nadie opine

Para que nadie diga y haga…

Ponte tu maquillaje

y sonríe para la cámara

LA CULPA

Oscura y silente, agachada y prudente

no la veo y allí está

Nunca la presiento, no avisa su llegada

jamás llama a la puerta

Aparece en medio de la noche

como un naufragio inevitable

Aparece y me conmueve los cimientos

los sacude y los destroza

Aparece y me roba el aliento

la tranquilidad y el sueño complaciente

La verdadera villana de mis cuentos infantiles

La que mueve los hilos en el escenario oscuro

La que asusta más que un lobo

La que sabe dónde duele más

La que elige el lugar exacto para inyectar veneno

La que sabe de ti más que tú misma

la que te adivina

te revela

y te descifra

Siempre oculta y sigilosa

capa tras capa

siempre viva y fulminante

a pesar de esas capas

No hay escape posible de la culpa

es inevitable como el aire

Te rodea el alma con sus garras

te despierta a medianoche

Te hace aullar en sueños

te hace rogarle a Dios

Y un lamento se escapa de tu alma

Un ruego apenas audible

Un llanto quebrado

Un grito ahogado

Un “por favor”

Y rezas en cinco idiomas

inventas una oración

Súplicas por ser absuelta

imploras por un perdón

Pero la culpa no sabe de ruegos

Ella no absuelve, no perdona y no libera

Ella es absurda y volátil

Feroz y caprichosa

Absoluta y pretenciosa

De ella no escapas

ni dormida ni despierta

Allí donde te atrapa

te devora

QUÉ HERENCIA DEJARÉ A MIS HIJOS

El dedo de mi abuelo se levanta y me apunta desde su tumba

Me invita a acompañarlo al pasado y voy con él.

Me siento en sus piernas y apenas mido medio metro

Me recuesto en su regazo y recuerdo el olor a polvo húmedo

y los colores grises que se mezclan

la tela raída y la vieja casa que sigue igual en mis recuerdos

Mi abuelo me pregunta qué hice con su herencia

con la fuerza que lo impulsó a seguir vivo en el horror

con el camino que lo sacó de entre alambres llenos de púas

con el valor que lo empujó puertas afuera

de una Europa llena de espanto, muerte y terror

El me inquiere para saber qué hice con su nombre

y con los momentos que atesora mi inocencia

Me quedo sin respuesta pues su legado son palabras y ejemplos

dignidad, moral y presencia…

Y yo solo he guardado fragmentos de palabras

y la imagen de un hombre alto que luce gigante en mi memoria

El dedo de mi abuelo me señala mis errores

y no tengo respuestas ni para él ni para mí

Me queda grande su mirada bondadosa

Revivo su imagen repleta de decencia

su andar pausado y su pensamiento rápido

Su nombre grande y su apellido eterno

En cambio, yo soy ajena y pasajera

Soy levedad, sueño y suspiro

No seré recordada en una poltrona con olor a infancia

Mi nombre no tiene anclas

está escrito en la arena del desierto

en la espuma de la ola que revienta contra el viento

No tengo una excusa guardada en el bolsillo

No tengo un pretexto que justifique lo ligero

Mis pasos no retumban y mi aliento se hace pequeño

No soy el gigante que se levanta entre las actas

Mi firma nunca será historia

Mi abuelo se levanta y me señala sin querer

lo que nunca fui, lo que nunca llegaré a ser

¿Y qué herencia dejaré a mis hijos?

Si soy una lluvia pasajera

una hoja llevada por la brisa

No puedo evitar su llanto, no puedo calmar su sed

Dejo pasar tormentas que nunca supe evitar

No soy suficiente, no alcanzo ni abarco

¿Qué herencia dejaré a mis hijos?

Apenas soy un poema doloroso

una carta sin firma que no llegará a destino

Mi abuelo se levanta y me apunta con su dedo

Me recuerda sin querer que él es montaña en mi memoria

Yo apenas soy la brisa que mece alguna rama

el ruido ligero de unos pasos sin rumbo

palabras escritas en un frasco de nieve al sol

LA LUZ QUE ENCENDEMOS, LA LUZ QUE HEREDAMOS

Veo el brillo de las llamas proyectadas en la ventana

y siento que las sombras van quedando atrás

Este es el mismo brillo que acompañó mi niñez

cada año en diciembre

cuando la familia se reunía alrededor de una janukiya[i]

construida con tapas de refresco y cartón reciclado

Sigo siendo la niña que apostaba sus monedas

en las vueltas de un juguete de madera

Sigo siendo la niña que esperaba el regalo

que cada año le entregaba su abuela

Es el mismo aroma de azúcar, canela y aceite

el que se respira en mi casa, la de ahora

y la que se queda flotando en mis recuerdos

La festividad de Janucá se aferra a mi pasado

mientras se encadena a mi presente

Soy macabea por momentos

Yo también he presenciado algún milagro

Hoy seguimos venciendo las sombras una luminaria a la vez

Proyectamos la luz que nuestros padres nos legaron

Nos volvemos lámparas y candelabros

Nos volvemos latkes[ii], canciones, velas de colores

aceite de oliva y niños hipnotizados

Estamos hechos de pequeños y grandes momentos

de cantos, melodías, bendiciones

Estamos hechos de pequeños y de grandes milagros

Los que vimos y los que nos contaron

Hoy prendo la janukiya con mi esposo y mis hijos

y lo celebro junto a Matitiahu[iii].

Hoy las pequeñas velas proyectadas

vuelven a vencer las sombras, el miedo y los obstáculos

Hoy más que nunca, somos la luz que encendemos

Hoy más que nunca, somos la luz que heredamos

©Raquel Markus – Finckler

Del poemario Escribir para existir. Editado por el Grupo Editorial Bernavil Internacional, mayo 2022

[i] La menorá es un candelabro de siete brazos utilizado en las sinagogas. Pero la janukiyá tiene nueve y se usa solamente durante Janucá. … La tradición indica todas las velas de la janukiá deben estar al mismo nivel, salvo el shamash, la novena, que enciende las otras ocho.

[ii] Los latkes son pequeños pastelitos o tortitas fritas cuya base es la papa rallada y el huevo. Hoy en día se pueden encontrar muchísimas variantes combinando otros ingredientes, verduras y aderezos, sin que exista una receta única y válida.

[iii] Fue un judío que ejerció como Kohen («sacerdote»), cuyo papel en la Revuelta de los Macabeos contra los seléucidas se cuenta en los Libros de los Macabeos. Jugó un papel central en la historia de la Janucá, y como resultado, es nombrado en la oración judía tras la comida y en la Amidá, festival que dura ocho días.

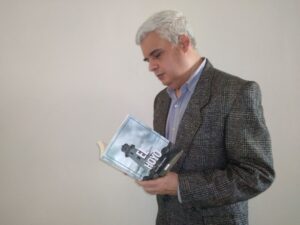

Síntesis biográfica de Raquel Markus – Finckler

Periodista, escritora y poeta venezolana. Esposa de Michel Finckler, mamá de Samantha Yael y Joel Samuel. Graduada de Comunicación Social, mención Periodismo Impreso con Diplomado en Comunicación Digital de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Graduada del Taller de Poesía ofrecido por el reconocido poeta venezolano Harry Almela impartido por el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) de Venezuela. Ganadora de la modalidad de poesía del Certamen Internacional “Notas Migratorias César Vallejo 2021”. Organizado por la Fundación Universidad Hispana. Acreedora de la distinción Doctor Honoris Causa, mención Derechos Humanos, otorgado por la Fundación Universidad Hispana, Proyecto de Desarrollo Perú Cordilleras, Asociación de Periodistas Peruanos en el Exterior, Novel International University, Cámara de Comercio de Jesús María y el Instituto de Estudios Vallejianos, por haber obtenido el Primer Lugar, en la modalidad de poesía, del Certamen Internacional Notas Migratorias César Vallejo 2021. Ganadora del Primer Lugar de Poesía del Segundo Encuentro Literario Solidario Internacional Distrital 2021 – 2022, correspondiente a la Coordinación Rotary Club Playa Ancha, de Valparaíso, Chile.

Elegida “Poeta Oscar Wilde Venezuela 2022”, en el concurso internacional de poesía organizado por el Grupo Editorial Bernavil Internacional. Resultados anunciados en junio de 2022. Finalista de Poesía del Concurso del XIX CERTAMEN INTERNACIONAL DE MICROCUENTO FANTÁSTICO Y DEL XIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA FANTÁSTICA miNatura 2021 de España. Resultados anunciados a principios de diciembre de 2021. Solo se eligió a un ganador y 4 finalistas entre cientos de participantes.

Autora del poemario “Escribir para existir”. Avalado y auspiciado por la ONG Espacio Anna Frank. Prólogo de Javier Vidal Pradas. Presentación de Ruth Capriles. Editado por Joiner Bernavil del Grupo Bernavil Internacional. Se encuentra disponible en Amazon (versión tapa blanda y Kindle).

Miembro activo del Comité Venezolano de Yad Vashem. Miembro Activo del Círculo de Escritores de Venezuela. Columnista de opinión de las plataformas electrónicas Diario Judío de México y de Ideas de Babel. Ganadora y finalista en diversos concursos literarios y poéticos en América Latina y España. Autora y editora de varios libros publicados. Ha participado en varias antologías de poesía hispana. Editora de revistas, boletines electrónicos y otras publicaciones. Productora de contenido para redes sociales. Productora y conductora de podcasts.

Datos de contacto:

- Instagram: @escritora.creativa

- Facebook: Raquel Markus

- Twitter: @raquelisheva